Товароведение

- Общее товароведение пищевых и вкусовых товаров

- Товароведение зерна, мучных, крупяных изделий

- Определение качества зерна, муки, крупы

- Товароведение сельскохозяйственного сырья

- Товароведение лекарственно-технического сырья

- Товароведение масличного сырья

- Справочник товароведа: Технологии и оборудование

- Справочник товароведа: Продовольственная таксономия

- Упаковка товара

- Стеклянная тара

Клетки отдельных тканей масличного сырья

Цитоплазма клеток маслосодержащих плодов и семян. (2 часть)

Превращение пластид в клетке осуществляется в следующей последовательности: пропластиды -> лейкопласты -> хлоропласты -> хромопласты. О возможности обратного перехода хлоропластов в лейкопласты свидетельствует исчезновение зеленой окраски у семядолей при созревании семян. Хлоропласты превращаются при этом в лейкопласты с очень электронноплотным (при наблюдении в электронном микроскопе) матриксом благодаря накоплению запасного белка.

При освещении прорастающих в темноте семян в их клетках начинают образовываться из лейкопластов хлоропласты с нормально развитой мембранной системой.

Очень мелкими органоидами цитоплазмы являются рибосомы (0,01-0,015 мкм). Они могут находиться в цитоплазме или в свободном состоянии, или на мембранах эндоплазматического ретикулума, а также в ядре, пластидах и митохондриях, синтеризуя белки, из которых построены эти органоиды. Рибосомы представляют собой специализированные структуры, осуществляющие синтез белка. Химический состав рибосом - 55% белка и 45% РНК. Рибосомы состоят из двух элементарных рибонуклеопротеидных частиц с молекулярной массой соответственно около 3 млн. и 1 млн. Белки рибосом содержат много лизина и аргинина, в их составе фермент рибонуклеаза.

На самых ранних этапах развития клетки преобладающими структурами цитоплазмы являются рибосомы. Затем в цитоплазме начинается развитие системы мембран эндоплазматического ретикулума и возрастает содержание митохондрий. Одновременно растет содержание рибосом, связанных с этими структурами. В клетке может содержаться до 5 млн. рибосом.

Кроме рассмотренных в клетке находятся также и другие органоиды и структуры, свободные или связанные с белково-липидными мембранами цитоплазмы. К ним относятся лизосомы, а также осмиофильные глобулы.

Лизосомы - довольно мелкие (0,5 мкм) округлые органоиды цитоплазмы. Их оболочка - липопротеидная мембрана, содержимое - ферменты, вызывающие распад белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот. Оболочка лизосомы в живой клетке препятствует выходу ферментов в цитоплазму. Если клетка гибнет, лизосомы разрушаются, ферменты выходят в цитоплазму и все содержимое клетки подвергается распаду.

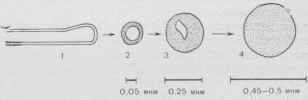

Осмиофильные глобулы дают специфическую окраску с тетраокисью осмия, характерную для веществ липидной природы. Образовавшиеся в эндоплазматическом ретикулуме осмиофильные глобулы имеют размеры около 0,05-0,07 мкм. По мере развития клетки увеличиваются размеры глобул и их число. В конце вегетационного периода количество глобул увеличивается в 10 раз, а размеры их достигают 0,25-6,45 мкм. Это соответствует примерно тысячекратному увеличению их общей массы. Окружающие их мембраны утрачивают типичное трехслойное строение, осмиофильная зона расширяется, заполняя постепенно всю глобулу по направлению к центру. В центре некоторое время сохраняется неокрашиваемое пространство, ограниченное темной линией. Затем неокрашиваемое пространство исчезает и осмиофильная глобула становится ограниченной только одним темным слоем, соответствующим наружному исходному слою мембраны эндоплазматического ретикулума (рис. 10).

Рис. 10. Развитие осмиофильных глобул (сферосом): 1 - тяж эндоплазматического ретикулума, 2 - просферосома, 3 - накопление липидов внутри мембраны просферосомы; 4 - сферосома.

В составе осмиофильных глобул обнаружены ферменты, прежде всего липаза, а также триацилглицерины и другие липиды. Оболочка глобулы состоит из липопротеидов.

В растущих клетках, например в клетках основной ткани созревающих масличных семян, имеются вакуоли. У молодых клеток бывает несколько вакуолей, которые по мере развития клетки разрастаются и сливаются в одну. Содержимое вакуоли - клеточный сок - представляет собой водный раствор сахаров, аминокислот, органических кислот, гликозидов, неорганических солей (нитратов, фосфатов, оксалатов, хлоридов) и белков. Эти вещества хранятся в вакуолярном соке в качестве запасных и со временем поступают в цитоплазму для использования. Другие вещества выведены в вакуолю из цитоплазмы как продукты обмена веществ. Так, в вакуолю попадает щавелевая кислота, откладывающаяся в виде кристаллов оксалата кальция (рис. 11). После завершения процессов созревания семян и снижения влажности семян вакуоли в их клетках обезвоживаются, а содержимое их кристаллизуется из клеточного сока.

Рис. 11. Кристаллы щавелевокислого кальция в вакуолях растительных клеток: 1 - крахмальные зерна, 2 - друзы кристаллов, 3 - ядро клетки, 4 - цитоплазма.

Таким образом, структурные элементы растительной клетки несколько схематически могут быть подразделены на следующие группы:

1. Мембранные системы - связанные со специализированной химической деятельностью клетки. Они являются обязательным структурным компонентом митохондрий, пластид, диктиосом, эндоплазматического ретикулума, всех внешних и внутренних мембран. Благодаря слоистости, правильной ориентации молекул, различной растворимости веществ и различной концентрации ионов эти мембраны создают скачки физических свойств, определяют напряженность электрических полей и создают совершенно уникальные условия для работы ферментов, составляющих мембрану или связанных с ней.

2. Ультрагранулы - свойственные любой клетке мельчайшие зерна, или включения. Важнейшими являются два типа включений - рибосомы, основная роль которых заключается в синтезе белков, и лизосомы - включения, одетые в собственную мембрану и содержащие расщепляющие ферменты - инструмент гидролитических процессов. В живой клетке деятельность лизосом регламентируется. После гибели клетки мембрана лизосом становится проницаемой и протеолитические ферменты, освобождаясь, сокрушают все клеточные структуры, за исключением внешней углеводной оболочки.

3. Транспортные связи между клеточными органоидами и межмембранными системами клетки. Эти связи представлены микроканалами (эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи), некоторые из них открываются сквозь наружную клеточную мембрану в межклеточную среду. Пространства между мембранами, микроканалы, пронизывающие всю протоплазму, объединяют ультраструктуру клетки в единую систему. Свободное перемещение вещества внутри клетки практически исключено, направление и скорость перемещения регулируются пронизывающими клетку каналами, обеспечивая необходимую интенсивность и характер процессов обмена веществ.

Только неповрежденные, функционирующие клеточные структуры обусловливают упорядоченную химическую деятельность клетки. В свою очередь только упорядоченная химическая деятельность живой клетки обеспечивает сохранение ее постоянно обновляющейся структурной организации.

У высших растений, даже принадлежащих к различным ботаническим семействам, клеточным ультраструктуры очень сходны, так как они выполняют аналогичные функции. Специализируются только клетки и ткани. Так, специализация в функции запасания липидов (например, в клетках масличных растений) или белков может привести к увеличению в клетке тех органоидов, которые ответственны за их синтез.

Для растущих клеток, усиленно делящихся (меристематическая ткань), характерны хорошо развитый эндоплазматический ретикулум, многочисленные диктиосомы, повышенное количество митохондрий, пластид и свободных рибосом. Ядра у них обычно крупные, с округлым контуром и несколькими ядрышками, число вакуолей небольшое.

Клетки механической ткани, наоборот, независимо от того, из какого органа они взяты: из плодов, семян или стебля - имеют цитоплазму, состоящую из почти одних мембран, между которыми встречаются митохондрии и очень редко пластиды. В клетках почти нет свободных рибосом и элементов эндоплаз-матического ретикулума, диктиосомы не обнаруживаются.

- Главная

- Товароведение масличного сырья

- Клетки отдельных тканей масличного сырья

- Цитоплазма клеток маслосодержащих плодов и семян. (2 часть)