Товароведение

- Общее товароведение пищевых и вкусовых товаров

- Товароведение зерна, мучных, крупяных изделий

- Определение качества зерна, муки, крупы

- Товароведение сельскохозяйственного сырья

- Товароведение лекарственно-технического сырья

- Товароведение масличного сырья

- Справочник товароведа: Технологии и оборудование

- Справочник товароведа: Продовольственная таксономия

- Упаковка товара

- Стеклянная тара

Клетки отдельных тканей масличного сырья

Цитоплазма клеток маслосодержащих плодов и семян. (1 часть)

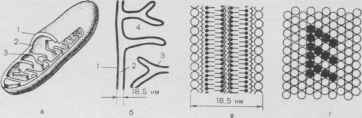

Цитоплазма клеток имеет сложную структуру. Вещество цитоплазмы, в которое погружены органоиды, называется основным веществом или гиалоплазмой. Все химические реакции, протекающие в цитоплазме клетки, относятся или к реакциям распада, в конечном итоге идущим с выделением энергии, или к реакциям синтеза, для течения которых требуется вложить некоторое количество энергии. Энергия, высвобождаемая в клетке в результате реакций распада, используется для синтеза не сразу. Сначала она аккумулируется в аденозинтрифосфорной кислоте (АТФ) или в родственных ей соединениях. Затем АТФ в нужный момент расщепляется и отдает энергию для синтеза нужного клетке вещества. Освобождение энергии, образование веществ в клетке осуществляется в результате последовательной деятельности ферментных систем, локализованных в структурах клетки. Основная масса энергии клетки добывается в митохондриях - органоидах цитоплазмы. Их размеры: толщина 0,2-2 мкм, длина 0,5-7 мкм. Митохондрии построены из липопротеиновых (белковолипидных) мембран, погруженных в основное вещество - матрикс. Оболочка (ее толщина 0,02 мкм) митохондрии образована двумя мембранами, между которыми имеется промежуток (рис. 7).

Рис. 7. Строение митохондрии: а - митохондрия, б - стенка митохондрии, состоящая из двойной мембраны, в - мембрана, состоящая из ряда молекул белка (белые кружки) и двойного слоя липидных молекул (черные кружки с отростками), г - ферменты (черные кружки), строго упорядочение расположенные в мономолекулярном слое белка; 1 - наружная мембрана, 2- внутренняя мембрана, 3 - кристы, 4 - матрикс.

Внутренняя мембрана оболочки образует выступы - кристы, благодаря которым рабочая поверхность мембран внутри митохондрии увеличивается. В поверхности крист находятся упорядочение расположенные ферменты, причем ферменты, участвующие в смежных, последовательно идущих реакциях, располагаются рядом, передавая реагирующее вещество.

В митохондриях осуществляется внутриклеточное дыхание и запасание освобождающейся при дыхании энергии в виде АТФ. Первые этапы окисления молекулы глюкозы протекают в гиалоплазме, здесь она дробится пополам - до пировиноградной кислоты. Пировиноградная кислота затем проникает в митохондрии и здесь ступенчато окисляется до углекислоты и воды.

Мембраны митохондрий состоят из фосфолипидов (30-40%) и белков (60-70%). Эти стехиометрические соотношения согласуются с предположениями о структуре, состоящей из двойного мономолекулярного липидного слоя, который с каждой стороны покрыт по крайней мере одним слоем белковых молекул. Предполагается, что в двойном липидном слое углеводородные цепи жирных кислот ориентированы внутрь и образуют непрерывную фазу, а полярные группы фосфолипидов располагаются на наружных поверхностях.

Молекулы ферментов в зависимости от их специфического действия размещены на различных структурных элементах митохондрий. Так, ферменты цикла ди- и трикарбоновых кислот расположены в матриксе митохондрий, тогда как ферменты дыхательной цепи - в форме молекулярных ансамблей - расположены в мембранах крист и оболочки. Каждая группа ферментов занимает фиксированное положение на одной из внутренних мембран митохондрии, и чем сложнее организация и функция органа, тем сложнее устроены митохондрии в era клетках - больше перегородок, или крист, и сложнее их конфигурация. Обнаружена прямая зависимость между уровнем энергетического обмена ткани и количеством крист в ее митохондриях, а также числом митохондрий в клетке.

Митохондрии в клетке находятся в постоянном обмене с другими структурами цитоплазмы, и нарушение этих связей приводит к нарушению структурной целостности митохондрий.

Эндоплазматический ретикулум (сеть - по-латински «ретикулум») - органоид цитоплазмы, в котором происходит синтез очень многих веществ. Это система каналов, которые пронизывают цитоплазму, образуя то ветвящиеся трубки, то плоские мешки, то цистерны. Стенки этих образований построены из белковолипидных мембран, включающих ферменты. Эндоплазматический ретикулум обеспечивает перемещение вещества в объеме клетки от наружной мембраны оболочки ядра и других органоидов цитоплазмы к плазмодесмам, соединяясь с ретикулумом соседних клеток.

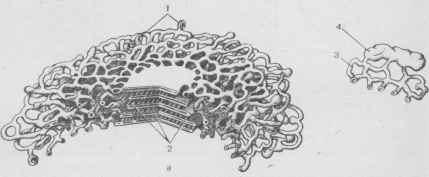

Отложение в запас веществ, синтезируемых в клетке, осуществляется с помощью диктиосом. Совокупность диктиосом клетки называется аппаратом Гольджи. Каждая диктиосома представляет собой систему мембран, сложенных стопкой (рис. 8). Полости между мембранами, образующими этот органоид, имеют вид то узких щелей, то плоских мешочков, цистерн, пузырьков. Форма их меняется и зависит от степени заполнения мембранных пространств накапливаемыми веществами: синтезируемыми в цитоплазме липидами, белками и т. п.

Рис. 8. Диктиосома из растительной клетки (схема): а - часть пяти смежных цистерн, б - схема образования секретируемого аппаратом Гольджи пузырькки, еще прикрепленного к каналам-разветвлениям цистерн: 1 - пузырьки, 2 - цистерны, 3 - каналы, 4 - развивающиеся пузырьки.

Сформированные и разросшиеся пузырьки затем отделяются от органоида. Так же возникают клеточные вакуоли, окруженные мембранами, - это оторвавшиеся от аппарата Гольджи пузырьки, затем увеличившиеся в размерах.

В клетках растительных тканей находятся органоиды, присущие только растениям, - пластиды. В зависимости от характера биохимических процессов в клетке пластиды могут принимать окрашенную хромофорную группу и называться хлоропластом (зеленого цвета) или хромопластом (желтого или красного цвета). В клетках неокрашенных тканей (плодов, семян) пластиды находятся в форме бесцветного лейкопласта (рис. 9).

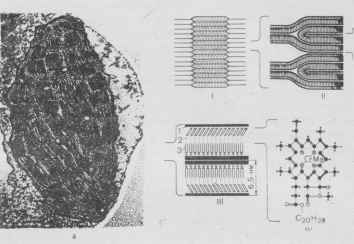

Рис. 9. Строение хлоропласта: а - хлоропласт клетки (видны прямоугольные граны), б - схема строения граны хлоропласта: I - строение граны - «стопки пакетов», II - два «пакета», в которых хлорофилл находится между двумя белковыми мембранами, III - молекулы хлорофилла (2) расположены между слоями белка (1) и липида (3), IV - молекула хлорофилла.

Пластиды состоят из матрикса (стромы) и гран. Основной элемент молекулярной структуры пластид - система белково-липидных мембран. Размеры пластид 4-6 мкм.

В мембранах пластид, как и у митохондрий, локализованы ферментные системы. Системы мембран собраны в стопки - граны. Пластиды образуются из пропластид.

Хлоропласта находятся в клетках, способных к фотосинтезу. Структура и функции хлоропластов, ответственных за ведение этого одного из важнейших в природе биохимического процесса, многократно изучались многими исследователями. Установлено, что граны хлоропластов - это более или менее четко видимые участки прямоугольной формы пластинчатого строения, погруженные в светлоокрашенное вещество - матрикс. Мембраны, из которых сложены граны хлоропластов, состоят из слоев хлорофилла, липидов и белков. Кроме того, в составе мембраны обнаружены каротиноиды и фосфолипиды. Электронные микрофотографии хлоропластов позволили установить, что хлоропласт содержит 20-60 параллельных липидных слоев, отделенных от водно-белковых слоев мономолекулярными слоями хлорофилла. Хлоропласты содержат 35-50% белков, 30-35% липидов (в пересчете на сухое вещество). Содержание связанной воды в хлоропластах 50%.

Основой взаимосвязи между структурой и функцией хлоропластов и митохондрий служит процесс преобразования в них энергии. Можно предполагать, что хлоропласты и митохондрии, функционируя во взаимосвязи, образуют внутриклеточную энергосистему.

В хлоропластах идут световые реакции фотосинтеза - поглощение хлорофиллом световых лучей и превращение энергии света в энергию возбужденных электронов. Электроны, возбужденные светом и поэтому обладающие избыточной энергией, отдают ее на разложение воды и синтез АТФ. При разложении воды образуются кислород и водород. Кислород выделяется в атмосферу, а водород связывается в конечном итоге в НАДФ-Н2, являющийся аккумулятором водорода (восстановителем). Затем с помощью ферментов стромы хлоропластов протекают темновые реакции фотосинтеза - водород и энергия АТФ расходуются на восстановление атмосферного СО2 и включение углерода в состав органического вещества растения. Значительная часть органических веществ, возникающих в результате фотосинтеза, вновь распадается в митохондриях и цитоплазме до СО2 и Н2О, при этом аккумулируемая в АТФ энергия расходуется на образование новых молекул.

- Главная

- Товароведение масличного сырья

- Клетки отдельных тканей масличного сырья

- Цитоплазма клеток маслосодержащих плодов и семян. (1 часть)